邓石如(1743-1805), 安徽怀宁人, 原名琰,字石如,号顽伯,完白山人,因避清仁宗名讳,故以字行。工刻印,出入秦、汉,而自成一家,世称邓派。

邓石如出生寒士之门,祖、父均酷爱书画,皆以布衣终老穷庐。他九岁时读过一年书,停学后采樵、卖饼饵糊口。17 岁时就开始靠写字、刻印谋生,一生社会地位低下。20 岁左右即开始了一生的游历生涯,浪迹江湖,到处寻师访友。他的一生,伴随着刻苦自励,倾注在艺术中的全部生活内容几乎就是“交游”二字。不求闻达,不慕荣华,不为外物所动,不入仕途,始终保持布衣本色。他自己说:“我少时未尝读书,艰危困苦,无所不尝,年十三四,心窃窃喜书,年二十,祖父携至寿州,便已能训蒙。今垂老矣,江湖游食,人不以识字人相待。”邓石如好刻石,仿汉人印篆甚工。刘墉、陆锡熊见其书,皆大惊。登门求识面。包世臣推其篆书为神品。钱坫与世臣游焦山,见壁间篆书心经曰:“此非少温(李阳冰)不能作,世间岂有此人耶?”

邓石如30 岁左右时,在安徽寿县结识了循理书院的主讲梁巘,又经梁巘介绍至江宁,成为江宁大收藏家梅镠的座上客。邓石如在梅镠处8 年,纵观秦、汉以来金石善本,每种临摹各百本。“每日昧爽起,研墨盈盘,至夜分尽墨,寒暑不辍”。不久得到曹文植、金辅之等人的推奖,书名大振。乾隆五十五年(1790),乾隆皇帝80 寿辰之际,户部尚书曹文植六月入京都,邀其同往。进京后,邓石如以书法响誉书坛。乾隆五十六年(1791),在两湖总督毕沅处做了3 年幕僚。张惠言、包世臣都曾向他学习书法。

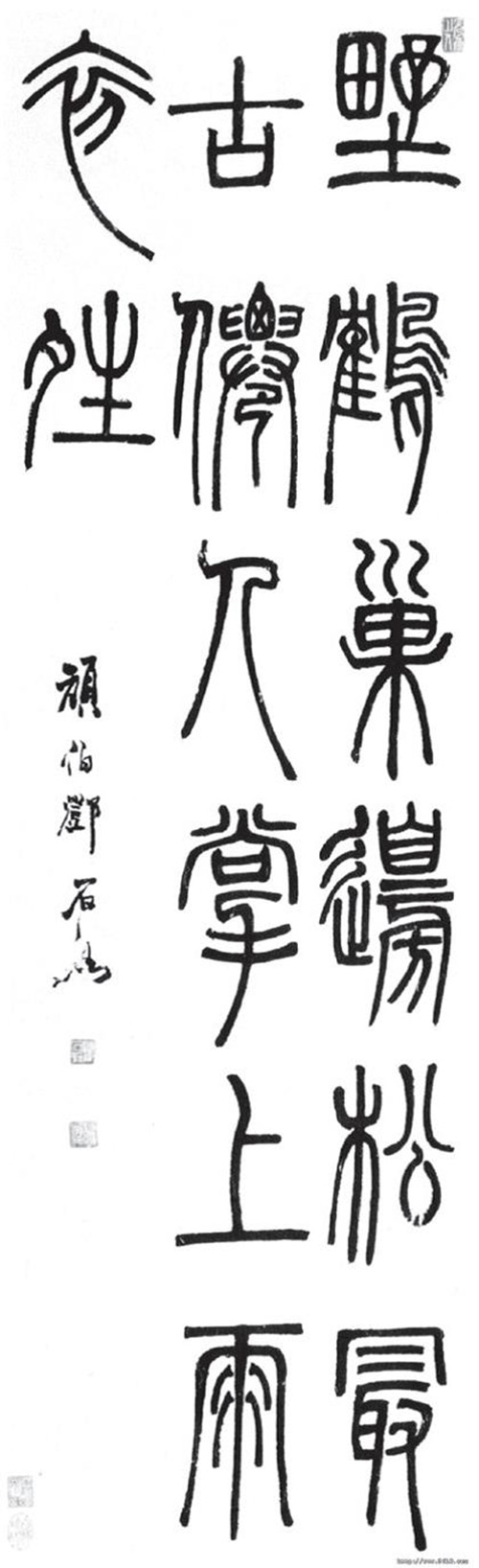

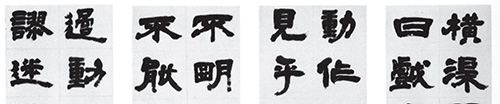

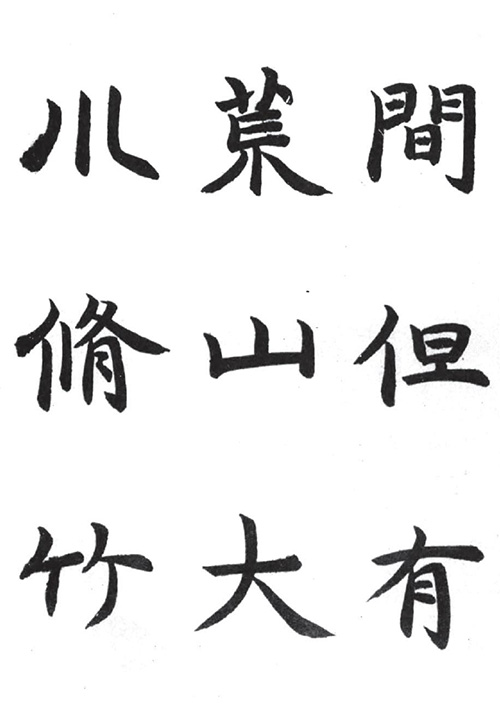

时人对邓石如的书艺评价极高,称其“四体皆精,国朝第一”,他的书法以篆隶最为出类拔萃,而篆书成就在于小篆。他的小篆以斯、冰为师,结体略长,创造性地将隶书笔法糅合其中,大胆地用长锋软毫,提按起伏,大大丰富了篆书的用笔,特别是晚年的篆书,线条圆涩厚重,雄浑苍茫,臻于化境,开创了清人篆书的典型,对篆书艺术的发展作出了不朽贡献。隶书则从长期浸淫汉碑的实践中获益甚多,能以篆意写隶,又佐以魏碑的气力,其风格自然独树一帜。楷书并没有从唐楷入手,而是追本溯源,直接取法魏碑,多用方笔,笔画使转蕴涵隶意,结体不以横轻竖重、左低右高取妍媚的方法而求平正,古茂浑朴,与时俗馆阁体格格不入,表现出勇于探索的精神。比较而言,他的行草书不如篆隶功力深厚,这是大多数人的看法。邓石如的篆刻艺术也是值得大书特书的。

清朝中叶是中国书法史上一个剧变时期,碑学的兴起冲击和改变了清初帖学一统天下的状态,书坛呈现出奇姿异态的繁荣景象。此时崇尚碑学的书家不乏其人,但真正成为碑学实践范例的是邓石如。他的出现标志着碑学派用毛笔在宣纸上书写魏晋南北朝碑以至汉碑等的成熟,碑学通过广泛地吸收传统营养,融会贯通,已经创造出自己的碑派面目。

扫一扫分享本页

您访问的链接即将离开“北京市教育委员会”

门户网站 是否继续?