赵孟頫(1254—1322), 字子昂, 号松雪, 松雪道人,又号水精宫道人、鸥波。吴兴(今浙江湖州)人。元代著名书画家、文学家。楷书四大家(欧阳询、颜真卿、柳公权、赵孟頫)之一,世称赵体。赵孟頫博学多才,能诗善文,懂经济,工书法,精绘艺,擅金石,通律吕,解鉴赏。特别是书法和绘画成就最高,开创元代新画风,被称为“元人冠冕”。他善篆、隶、真、行、草书,尤以楷书、行书著称于世。

赵孟頫是元代初期很有影响的书法家。《元史》

本传讲,“孟頫篆籀分隶真行草无不冠绝古今,遂以书名天下”,赞誉很高。据明人宋濂讲,赵氏书法早年学“妙悟八法,留神古雅”的思陵( 即宋高宗赵构)书,中年学“钟繇及羲献诸家”,晚年师法李北海。

王世懋称:“文敏书多从二王(羲之、献之)中来,其体势紧密,则得之右军;姿态朗逸,则得之大令;至书碑则酷仿李北海《岳麓》《娑罗》体。”此外,他还临习过元魏的定鼎碑及唐虞世南、褚遂良等人。

篆书,他学石鼓文、诅楚文;隶书学梁鹄、钟繇;行草书学羲献,能在继承传统上下苦功夫。诚如文嘉所说:“魏公于古人书法之佳者,无不仿学”。虞集称他:“楷法深得《洛神赋》,而揽其标。行书诣《圣教序》,而入其室。至于草书,饱《十七帖》而度其形。”他是集晋、唐书法之大成的很有成就的书法家。

同时代的书家对他十分推崇,后世有人将其列入楷书四大家:“颜、柳、欧、赵”。明代书画家董其昌认为他的书法直接晋人。

赵氏能在书法上获得如此成就,是和他善于吸取别人的长处分不开的。尤为可贵的是宋元时代的书法家多数只擅长行、草体,而赵孟頫却能精究各体。后世学赵孟頫书法的极多,赵孟頫的字在朝鲜、日本非常风行。

赵孟頫在中国书法艺术史上有着不可忽视的重要作用和深远的影响力。他在书法上的贡献,不仅在他的书法作品,还在于他的书论。他有不少关于书法的精到见解。他认为:“学书有二,一曰笔法,二曰字形。笔法弗精,虽善犹恶;字形弗妙,虽熟犹生。学书能解此,始可以语书也。”“学书在玩味古人法帖,悉知其用笔之意,乃为有益。”在临写古人法帖上,他指出了颇有意义的事实:“昔人得古刻数行,专心而学之,便可名世。况兰亭是右军得意书,学之不已,何患不过人耶。”这些都可以给我们重要的启示。

他的文章冠绝时流,又旁通佛老之学。其绘画,山水取法董源、李成;人物、鞍马师法李公麟和唐人;工墨竹、花鸟,皆以笔墨圆润苍秀见长,以飞白法画石,以书法用笔写竹。力主变革南宋院体格调,自谓“作画贵有古意,若无古意,虽工无益”,遥追五代、北宋法度,论者谓:“有唐人之致去其纤;有北宋人之雄去其犷。”开创了元代新画风。赵孟頫交友甚广,与高克恭、钱选、王芝、李衍、郭祐之等相互切磋。直接受其指点的有陈琳、唐棣、朱德润、柯九思、黄公望、王蒙等。能诗文,风格和婉。兼工篆刻,以“圆朱文”著称。

赵孟頫传世书法作品较多,著名的有《洛神赋》

《道德经》《胆巴碑》《玄妙观重修三门记》《临黄庭经》、独孤本《兰亭十一跋》《四体千字文》等。传世画迹有大德七年(1303)作《重江叠嶂图》卷、元贞元年(1295)作《鹊华秋色》卷,图录于《故宫名画三百种》;皇庆元年(1312)作《秋郊饮马》卷,现藏故宫博物院。著有《松雪斋文集》十卷(附外集一卷)。

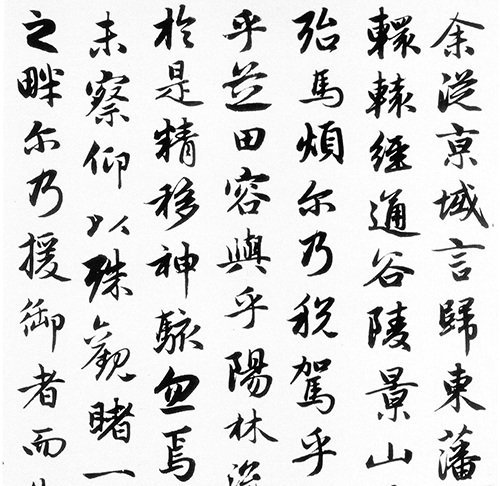

行书洛神赋

《洛神赋》卷,纸本,行书,纵29 厘米,横220.9 厘米。北京故宫博物院藏。全卷共80 行,末署款“子昂”。后纸元员峤山人(李倜),明高启,清王铎、曹溶题跋。前隔水王铎“戊子五月”又题。

此卷《洛神赋》为赵孟頫行书代表作。行中兼楷的结体、点画,深得二王遗意,尤其是王献之《洛神赋》的神韵,即妍美洒脱之风致,如端正匀称的结构、优美潇洒的字姿、圆润灵秀的运笔、密中有疏的布局等。同时又呈现自身的追求,象比较丰腴的点画,轻捷的连笔,飘逸中见内敛的运锋,端美中具俯仰起伏的气势,都显示出他博取众长而自成一体的艺术特色。故后纸诸家题跋如是评述此卷,李倜曰:“大令好写洛神赋,人间合有数本,惜乎未见其全。此松雪书无一笔不合法,盖以兰亭肥本运腕而出之者,可云买王得羊矣。”高启云:“赵魏公行草写洛神赋,其法虽出入王氏父子间,然肆笔自得,则别有天趣,故其体势逸发,真如见矫若游龙之入于烟雾中也。”

本卷共钤印37 方,见于清卞永誉《式古堂书画汇考》《石渠宝笈》著录。

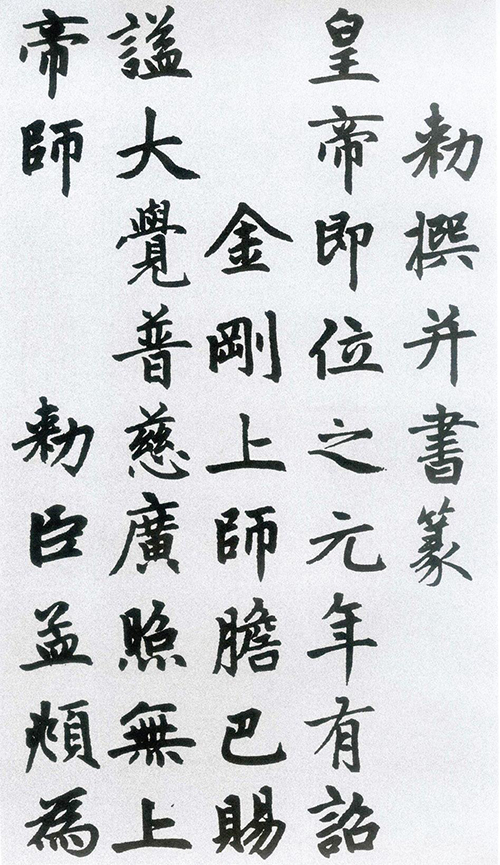

楷书胆巴碑

赵孟頫楷书帝师胆巴碑卷, 纵33.6 厘米, 横166厘米,纸本。书于延祐三年(1316 年)。卷后有清姚元之、杨砚、李鸿裔、潘祖荫、王懿荣等人跋。钤有清许乃普等人收藏。《东图玄览》《清河秘箧表》《南阳名画表》《式古堂书画汇考》等书著录。现藏故宫博物院。

此碑是赵孟頫奉元仁宗敕命撰写的, 时年六十三岁,为赵氏晚年碑书的代表作。

明王世贞认为赵孟頫晚年书法“ 规模李北海”, 此卷笔法秀媚, 苍劲浑厚, 独具风格, 于规整庄严处见潇洒天真的韵致,可谓笔笔提起,字字挺拔,充分体现了赵体书法的风韵和神采。虽取法李邕的《岳麓寺碑》,但又较之舒展放松,去其险佻之势,化为端庄肃穆,雄遒苍健之姿。运笔和间架均出于二王, 凝重古朴,“老劲可喜”。

赵书虽秉承传统,却不为陈法所囿,往往能根据不同的需要变换书体,但不论怎样变,又都能运用自如,得心应手,因此,他的书法既有深邃的传统基础又有鲜明的个性特征,卓然不群。

小楷汲黯传

《汲黯传》,宋淡黄藏经纸本,小楷册页,共10 页,每页纵17.6 厘米,横17.4 厘米,乌丝栏界,每页12 行,行字数16 至18 不等,凡119 行,计1946 字,第6 页12 行197 字,为文徵明补书。先后经袁褧、项元汴、项晦甫父子、李宗孔(1618-1701)、卞永誉(1645-1712)、安岐、钱维乔(1739-1806)、唐作梅、鲍桂生、孙毓汶(1833-1899)孙孟延父子、斐景福(1854-1936)递藏。卷后有文征明嘉靖二十年(1541)跋,时年72 岁,项元汴万历三年(1575)跋,编为宗字号,笪重光康熙二十六年(1687)跋,冯誉骥同治十二年(1873)跋,鲍源深(1812-1884)同治十二年跋,孙孟延光绪二十五年(1899)跋。《汲黯传》墨迹现藏日本东京细川家永青文库。1941 年日本《国华》杂志第51 编第10 册第317-325 页有泷拙庵的短文评介,此外未见日本学者的更深入研究。

这件作品是赵孟頫传世小楷书法中的精品。与他的其他小楷作品如《道德经》等相比,此作起笔敦重典雅,既无媚笑之态,又无蝌蚪之蠢,轻重得宜。行笔从容不迫,一气呵成,既无风驰电掣之暴,又无婀娜柔弱之软,虽峻利而不失温和。收笔似稍重,倒更显笔锋不苟。弯笔从容使转,凝迟内含。折笔立顿方棱,工雅文静。竖笔捺撇皆重,其他笔画疏淡参差,穿插其中,如丛碧中疏枝密叶,月光透射,掩映成趣。其点虽小而颇显神采,或左或右,或上或下,俱能各逞其姿,重可如山坠石,轻可如毫末随风。

行间两侧朱丝为限,直行左右协调,而横不成列,反而相互酬对,相得益彰。赵孟頫自称《汲黯传》得唐人遗风笔意。清代冯源深评云:“此书方峻,虽据欧体,其用笔之快利秀逸,仍从《画赞》《乐毅》诸书得来。”倪瓒也说:“子昂小楷,结体妍丽,用笔遒劲,真无愧隋唐间人。”这件作品也是小楷初学者最好的范本,为历代书家所推崇。

扫一扫分享本页

您访问的链接即将离开“北京市教育委员会”

门户网站 是否继续?